工務店ホームページ集客のポイント(その1)|ホームページはお店に例えて考えよう

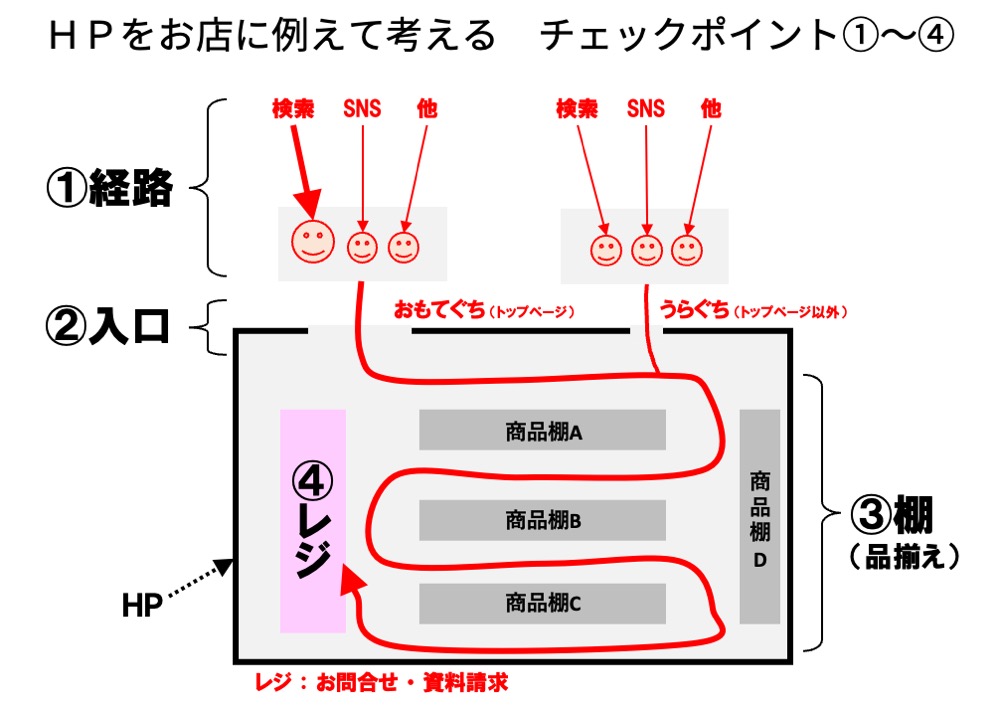

私は、研修で「ホームページをコンビニのようなお店に例えて見ると、わかりやすいですよ」とお伝えしています。

今回は、その見方について、お話いたします。

1.ホームページの導線を考える

下記の図は、ホームページをお店に例えて、真上から見たものです。

ホームページの導線とは「お客さんをどのように導きたいか、誘導する経路」のことです。

言ってみれば、お店の中に順路を作るようなイメージです。

(これに対して、実際にお客さんが動いたルートを、私は動線と呼んでいます)

(1)経路

自社のホームページにお客さんが来訪する経路は色々あります。

その中で、「住宅購入の見込み度が高い人」は「検索から来訪する人」です。

しかも、検索キーワードで「注文住宅 ●●市」や「リフォーム ●●市」といったキーワードでやってくる人です。

こういったお客さんは、言ってみれば「買う気マンマンのお客さん」と考えられます。

ホームページからの集客アップを狙うには、「買う気マンマンのお客さん」に自社ホームページを見つけてもらわなければなりませんよね。

(2)入口

ホームページへの入口は、表口である「トップページ」と、裏口となる「その他のページ」があります。

このうち、検索からやってくる見込み度の高いお客さんは、通常「トップページ」から入ってきます。

(3)棚

ホームページに入ったお客さんは、自分が見たいページ(お店でいえば棚)を巡回します。

そして、棚を見ながら「この会社は良さそうだな」と感じたら、「レジ」へ向かいます。

お店でいえば「棚にある商品をカゴに入れてレジに向かう」というイメージです。

ところで、工務店さんのホームページで人気のページ(棚)は、施工事例とスタッフ紹介です。

あなたの会社のホームページには、施工事例やスタッフ紹介のページがありますでしょうか?

あなたの会社のホームページは、入口から入ったお客さんが、見たいページにすぐに行けるようになっていますか?

(4)レジ

ホームページで、お店のレジに該当するページは、お問合せ・資料請求・イベントなどのページです。

お客さんは、それらのページで自分の名前やメールアドレスを入力して、お問合せをします。

お問合せが1件あれば、1件の集客成功!ということになります。

このレジでの入力の方法が複雑だと、せっかくレジまで来てもらえても、問い合わせしてもらえなかったという残念な結果になってしまいます。

あなたの会社のレジ(お問合せ・資料請求・イベントなどのページ)は、入力方法がわかりやすくなっていますか?

2.大事な経路=検索からの来訪

上記の導線がうまくできていると、ホームページからのお問合せや資料請求が増えてきます。

お客さんも、導線にあわせて動いてくれるわけです。

上記のうち、まずは「経路」が大事ですね。

実際のお店でも、お店がそこにあることを知ってもらえないと、来店客は増えないからです。

(1)自社のアクセス解析結果を見ているか

ホームページは、実際のお店と異なり、お客さんの動きを目で追うことができません。

その代わりに「アクセス解析」というデータを見ると、お客さんの動き(来訪経路を含む)がわかります。

アクセス解析とは、ホームページへの来訪者の行動や属性を分析するものです。

あなたは、自社ホームページのアクセス解析結果を見たことがありますでしょうか?

アクセス解析サービスで有名なのが、無料でも使えるGoogle Analytics(グーグル・アナリティクス)です。

必ず、自社のアクセス解析結果を見られるようにしておきましょう。

もし、アクセス解析サービスを設置していなければ、大至急設置しましょう。

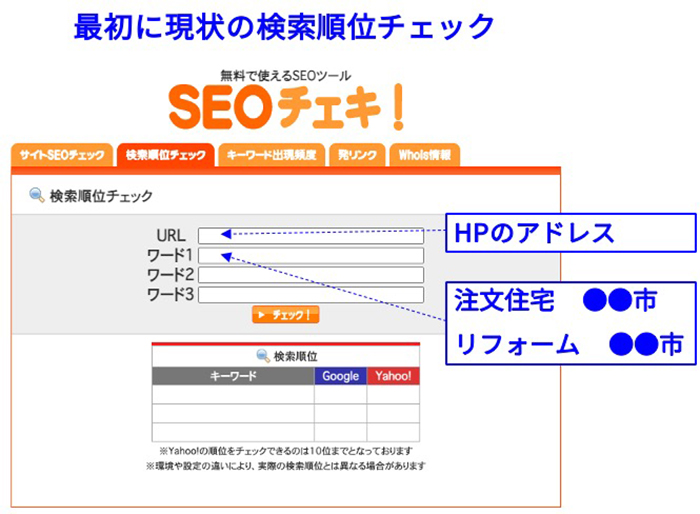

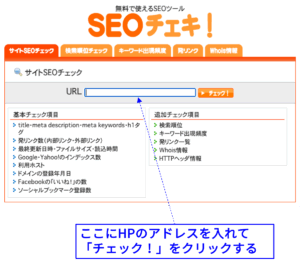

(2)現在の検索順位

アクセス解析結果が見られなくても、現在の検索順位がわかれば、ある程度の想像はつきます。

そこで、あなたの会社のホームページがいま何位にいるかを調べましょう。

SEOチェキ(検索順位チェック)というツールが有名なので、これを使って、現在の順位をチェックしてみてください。

上記の図の「URL」という欄に、自社ホームページのアドレスを入れます。

「ワード1」に、「注文住宅 ●●市」あるいは「リフォーム ●●市」と入れます。

●●市には、あなたの会社の営業エリアを入れます。

そして、「チェック!」をクリックします。

さて、あなたの会社は何位にいましたでしょうか。

もし、検索順位が低ければ、「買う気マンマンのお客さんに見つけてもらいにくい」と推察されます。

その場合、検索順位をあげる努力をしなければなりません。